Blog

Gli ultimi due terremoti del 1997 e 2017 hanno visto impiegate somme ingenti per la ricostruzione, l’adeguamento e miglioramento sismico degli edifici. Penso che sia stata un’occasione perduta, perché le modalità adottate per la ricostruzione e in parte anche per gli interventi di adeguamento sismico, fatta eccezione per gli edifici storici vincolati dalla Soprintendenza, hanno visto la ricostruzione di edifici che scimmiottano il passato sovente assimilabili a falsi storici. Poteva essere l’occasione per puntare su una riqualificazione architettonica del territorio utilizzando linguaggi estetici moderni sposate con le nuove tecnologie costruttive che poteva dar vita ad un laboratorio in cui potevano confrontarsi differenti interpretazioni dell’architettura legate a quello che si chiama lo spirito dei luoghi (Genius loci). Era l’occasione di poter dare un valore aggiunto al territorio che poteva anche essere una spinta anche per il turismo.

In passato alcuni interventi post terremoto hanno visto la ricostruzione di interi paesi con linguaggio moderno risultando però un fallimento, perché estranei allo spirito dei luoghi. È il caso, ad esempio, della ricostruzione di Gibellina dopo il terremoto che ha interessato la valle del Belice (1968). Il paese di Gibellina fu ricostruito (Nuova Gibellina) un po' più a valle dell’insediamento originario con interventi di architetti rinomati come Gregotti, Samonà e Accardi. Interventi interessanti dal punto di vista della qualità architettonica, ma che non sono stati in grado di rispettare e far rivivere lo spirto del paese configurandosi come una sorta di corpi estranei. L’intervento invece di Burri noto come il Cretto di Burri, fu un intervento molto apprezzato e assolutamente originale finalizzato esclusivamente a mantenere la memoria del Gibellina, realizzando dei sarcofagi in cemento dove sorgevano gli edifici inglobandone le macerie, lasciando così una traccia della memoria degli edifici stessi, delle strade e delle piazze esattamente dove un tempo sorgevano, un intervento volto esclusivamente a non cancellare il passato, ben diverso per finalità e scopi alla ricostruzione di cui si accennava prima, ma meritevole di apprezzamento e di essere visitato.

Dopo l’elezione del Presidente Tramp alla Casa Bianca indubbiamente abbiamo assistito ad un rimescolamento delle carte anche in politica estera. Il modo di fare di Tramp è oggetto di diverse e variegate interpretazioni/valutazioni: amico o addirittura al soldo di Putin, nemico dell’Europa, disinteressato alle sorti dell’Ucraina e amico dei dittatori, un Presidente con un comportamento instabile, imprevedibile, contradditorio e così via.

Per quanto riguarda l’attuale politica estera americana, opinionisti, giornalisti, politici nostrani e noi stessi, possiamo solamente e con diversi gradi di competenza avanzare delle ipotesi sul perché di certi comportamenti del Presidente USA che lasciano perplessi. Invece, per quanto riguarda la politica estera dell’Europa potrei pensare che sia inconcludente per non dire di poco peso, attenta a riunirsi attorno ad un tavolo e scrivere comunicati ufficiali, o applicare sanzioni sperando così di risolvere le guerre e le tensioni internazionali e che anche per questo modo di fare inconcludente, l’Europa ha perduto peso politico (e credibilità?) internazionale.

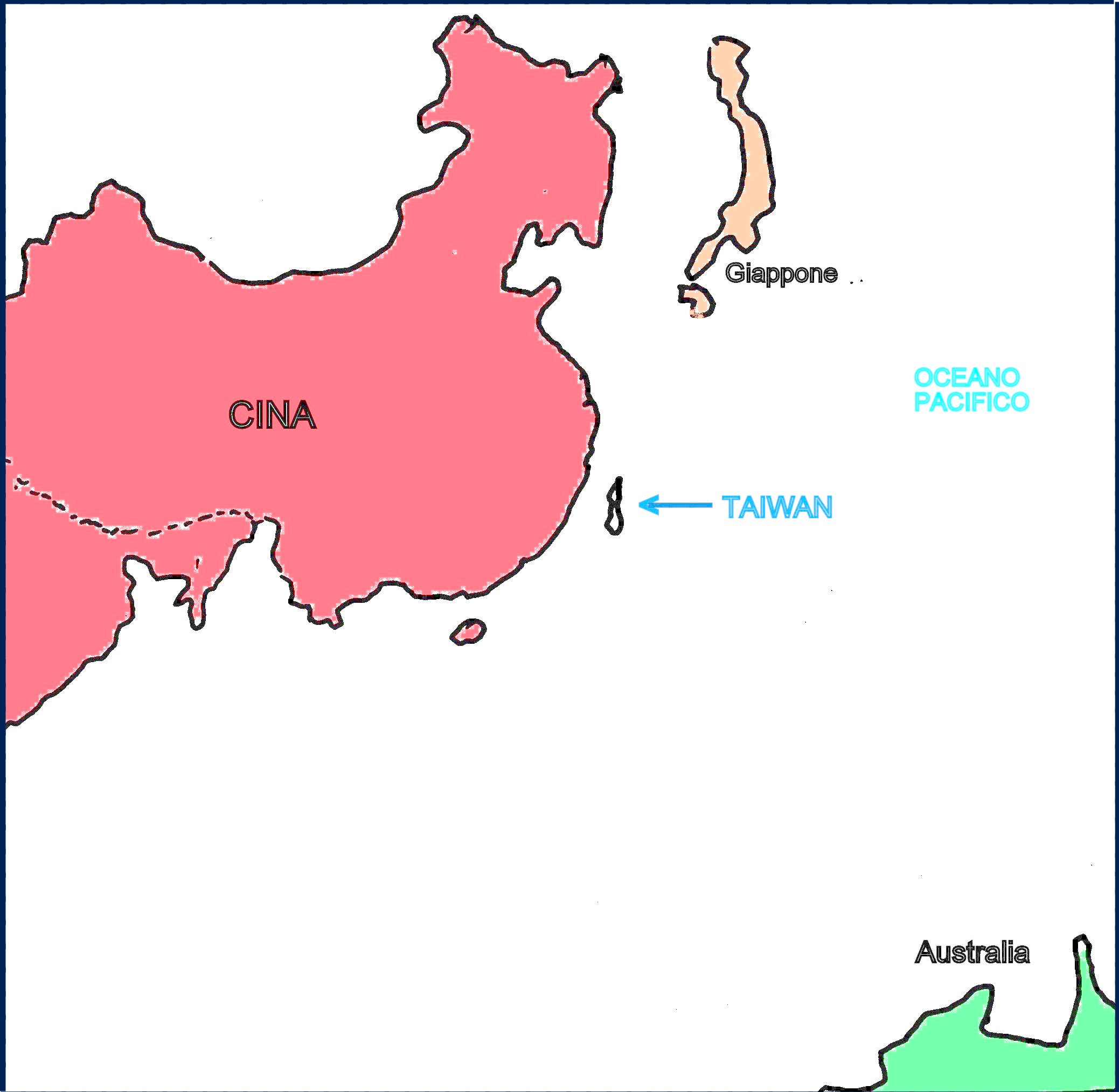

Come il sottoscritto in moltissimi abbiamo avuto modo di ascoltare per non dire subire i moltissimi commenti sulla guerra in Ucraina, su quella in Medio Oriente (Gaza e oggi anche Iran), però non abbiamo avuto modo di assistere ad analoghi dibattiti, se non in pochi e scarni commenti e senza una chiara presa di posizione, sulla volontà della Cina di annettersi Taiwan. Lo struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia per non vedere il problema?

Credo che proprio la questione di Taiwan potrebbe essere invece la chiave di lettura dell’azione in politica estera di Tramp. È mia opinione che per il mondo occidentale, così come lo intendiamo, il vero problema sia proprio la Cina popolata da circa 1,5 miliardi di persone che non è più in paese tecnologicamente arretrato come qualche decennio fa anzi, ad esempio nel settore dell’Intelligenza Artificiale come in altri è da considerarsi all’avanguardia. Decenni fa con l’apertura commerciale della Cina comunista abbiamo esportato in Cina fabbriche e tecnologia di cui la Cina stessa nel tempo ne ha fatto tesoro per intraprendere una politica di sviluppo tecnologico e commerciale portandola ad essere una potenza economica al pari o quasi degli USA. A tal proposito è anche banale osservare che ad esempio per lo sviluppo di nuove tecnologie la Cina può disporre di un numero notevolmente superiore di tecnici, scienziati e ingegneri rispetto a qualsiasi altro Paese occidentale.

Taiwan è un’isola Nazione centrale nella innovazione e produzione di cip, microprocessori, ecc. (è il più grande produttore mondiale di questi sistemi), da qui l’interesse e la volontà chiaramente espressa della Cina ad annettersi territorialmente Taiwan rivendicandone l’appartenenza territoriale.

Quando Tramp si è insediato alla Casa Bianca, la Russia per togliersi dall’isolamento internazionale ha sottoscritto più stretti accordi con la Cina (fornitura di gas, tecnologie, ecc.), di fatto “un di patto di amicizia”. Inoltre, la Russia fa parte del” BRICS”, un raggruppamento di economie mondiali emergenti, un’organizzazione intergovernativa con finalità economiche (sviluppo di un sistema commerciale comune) e geopolitiche di cui ne fanno parte: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, Etiopia, Egitto, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

Stando così le cose, è ipotizzabile che la politica estera di Tramp sia indirizzata a togliere la Russia dall’orbita cinese contrastandone così l’espansionismo geopolitico. Non dimentichiamo che la Russia dispone nel suo immenso territorio di grandi risorse di materie prime (energetiche comprese come gas e petrolio).

Questo potrebbe spiegare perché Tramp per certi versi vorrebbe disimpegnarsi nell’appoggio all’Ucraina (merce di scambio?) e propone Putin come mediatore nel conflitto Israele - Iran togliendolo dall’isolamento imposto dall’occidente, garantendo allo stesso tempo un forte appoggio ad Israele che è in fondo in buoni rapporti con la Russia (come Netanyahu con Putin).

Togliendo, se così si può dire, la Russia dall’orbita cinese, Tramp potrebbe meglio garantire di salvaguardare l’indipendenza di Taiwan dalla Cina non facendola cadere nell’orbita cinese. Credo che Taiwan sia il vero e rischioso, per non dire rischiosissimo, problema che potrebbe innescare un conflitto di grandi dimensioni. A tal proposito non dimentichiamo che anche per prevenire e contrastare un possibile espansionismo della Cina nell’Indo-Pacifico è nata una triplice alleanza tra gli USA, il Regno Unito, l’Australia denominata Aukus, un partenariato per la sicurezza militare in quest’area del mondo.

L’igiene ha sempre suscitato un particolare interesse e su questo argomento molti luoghi comuni non corrispondono alla realtà storica. I romani sapevano che la pulizia del corpo era fondamentale per la salute. Furono abili costruttori di opere idrauliche che consentirono l’utilizzavano dell’acqua corrente proveniente da sorgenti anche collocate molto lontano dalle Città e usata per lavarsi, per le terme e per cucinare. I bagni erano areati e dotati di latrine e i liquami dalla latrina andavano a finire in canalette di scolo dove scorreva acqua corrente, disposte lungo il perimetro interno del bagno e convogliate poi nell’impianto fognario. Malgrado questa attenzione all’igiene del corpo, nella popolazione erano largamente diffusi i parassiti intestinali, oltre a pidocchi, cimici e pulci. La diffusione dei parassiti intestinali è forse da ricondurre, al non adeguato ricambio dell’acqua calda utilizzate nelle terme, dal diffuso utilizzo del garum per l’alimentazione (teniasi del pesce), un liquido ricavato dalla macerazione al sole delle viscere dei pesci (1) (2) e non per ultimo l’utilizzo degli escrementi come concime senza preliminarmente essere compostati.

Contrariamente a quanto si crede, caduto l’Impero romano durante il Medioevo nelle Città continuò l’utilizzo delle terme e dei bagni pubblici (Vespasiani di tradizione romana), utilizzati da tutti senza distinzioni per sesso ed età (i bisogni si facevano anche davanti a tutti indipendentemente dal sesso e dall’età). Le terme (chiamate balnea) continuarono ad essere usate specie in Italia, Spagna, Francia e Inghilterra, e come nella tradizione romana era un luogo di incontro e conviviale dove si poteva anche mangiare. Nel tardo Medio Evo, per evitare scandali, fu deciso di aprire le Terme in giornate alterne per i due sessi e per gli ebrei (3)-(4). Nei centri abitati le strade erano sporche, anche per l’abitudine di svuotare i vasi da notte contenuti gli escrementi in strada, come gli avanzi dei pasti, abitudine questa che favorì la diffusione di molte malattie che decimarono la popolazione in questi secoli, come la peste nera, il vaiolo e la lebbra.

Nelle campagne invece ci si lavava prevalentemente utilizzando l’acqua dei fiumi o torrenti

È da notare che nel Medioevo come nel periodo dell’Impero romano, non vi era alcuna repulsione per l’acqua contrariamente a quanto avvenne nei secoli successivi. Per contrastare la peste alla fine del Medioevo si cominciò ad ipotizzare che l’acqua fosse nociva per la salute perché apriva i pori della pelle permettendo alle malattie di entrare nel corpo, nel mentre le strade continuarono ad essere sporche come nei secoli precedenti. Nei successivi XIV e XV secolo, lavarsi e fare il bagno fu ritenuto nocivo e peccaminoso, alcune fonti (4) sostengono che era eccezionalmente possibile lavarsi o fare il bagno al massimo una volta l’anno (in primavera inoltrata). Sempre per queste presunte ragioni igieniche, il vestiario cambiò dall’indossare larghe tuniche a indossare vestiti aderenti, perché ritenuti più idonei per proteggere il corpo dalle malattie che potevano così “scivolarci” sopra più facilmente senza entrare nel corpo. È facile intuire che le persone avevano la pelle incrostata di sporcizia e il lezzo veniva in parte coperto dai profumi. Per togliersi di dosso la sporcizia invece dell’acqua, si strofinava energicamente la pelle con sabbia o terra. Stando così le cose, l’igiene come oggi la interiamo, fu indubbiamente compromessa soprattutto nelle classi più agiate o per chi viveva in città che mantenevano queste abitudini. Un po' migliori erano invece le condizioni igieniche della gente di campagna che poteva usare l’acqua dei fiumi o dei torrenti per lavarsi.

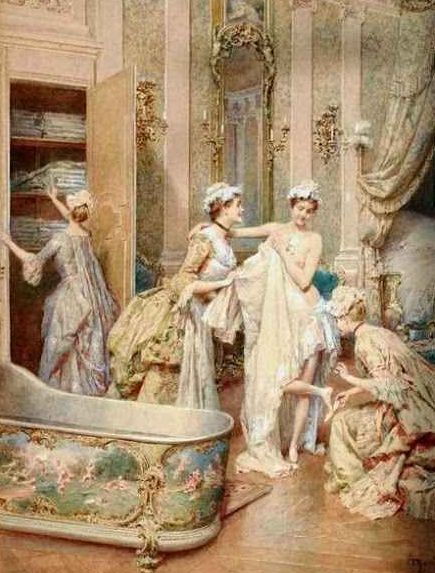

Nel XVII secolo le abitudini iniziarono a cambiare e ricompare il bagno nelle abitazioni (dei più ricchi ovviamente) e l’utilizzo dell’acqua per l’igiene personale. Dal XVIII secolo anche grazie alla Rivoluzione industriale, una serie di invenzioni migliorarono le condizioni igieniche delle abitazioni (dei più benestanti) come il rubinetto per l’acqua corrente, il bidet e l’uso del sapone. La scoperta dei batteri alla fine del XIX secolo pose le condizioni per adottare procedure igieniche più consone per evitare il diffondersi delle malattie e nei primi anni del ‘900 si iniziò a dotare più diffusamente il bagno (moderno come oggi lo intendiamo) anche nelle abitazioni del ceto sociale non abbiente.

Sintesi bibliografia

1. Human parasites in the Roman world: health consequences of conquering an empire, 2016

2. 1976: Grmek, Mirko D., Metodi nuovi nello studio delle malattie antiche, in: Scienza & tecnica. Annuario della EST Enciclopedia della scienza e della tecnica, diretto da Edgardo Macorini, Milano, Mondadori, 1976.

3. V. Smith, Clean, A History of Personal Hygiene and Purity, Oxford University Press

4. https://homosapiens.bio/igiene-patologia/storia-dell-igiene/

5. Cadeddu 1991: Cadeddu, Antonio, Dal mito alla storia. Biologia e medicina in Pasteur, Milano, Angeli, 1991

6. Voce “Igiene” Enciclopedia Treccani

Che la politica ha dovuto fare i conti con l’evoluzione tecnologia credo che sia un dato di fatto. Prima della rivoluzione industriale il potere decisionale (politico) regolava i rapporti sociali attraverso la Legge che per sua natura aveva una certa reversibilità, e il progresso tecnologico era in qualche modo compatibile con la struttura sociale esistente. Le cose cambiano dopo la rivoluzione industriale, dove il progresso tecnologico ha sempre più condizionato il potere decisionale limandone la capacità di influenzarne lo sviluppo (1), (2) e di conseguenza modificando la società e i rapporti sociali e le leggi che hanno sempre più perso il carattere di reversibilità. Di fatto, la struttura della società si è evoluta in una condizione di sempre più bassa entropia (1) che si può tradurre in un sempre maggiore rischio di instabilità. Con l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (AI), si potrebbe ragionevolmente pensare che si transita da un sistema tecnologico che fa da interfaccia tra l’uomo e la natura, ad un sistema tecnologico governato dalla AI, ovvero in grado di interfacciarsi con il sistema tecnologico al posto dell’uomo. Aspetto questo che oggi ha aperto la questione etica a livello di Governance. Da un lato, c’è chi sostiene che la AI è comunque controllabile dall’uomo e amplia notevolmente le sue capacità operative essendo capace di elaborazione molti più dati e più rapidamente dell’uomo. Dall’altro lato c’è anche chi sostiene (3) che l’evoluzione nel tempo della AI la potrebbe rendere capace di auto riprodursi e superare le capacità umane, soppiantandolo anche nel potere decisionale grazie alle sue capacità di elaborazione dei dati. Ad oggi onestamente non so dire quali di questi due scenari si verificherà nella realtà e se si verificheranno. Sta di fatto però che a questa evoluzione tecnologica va posta attenzione e in particolare, al fatto che ci si avvicina sempre più ad una “riduzione critica” dell'entropia del sistema sociale con un sempre più probabile rischio di instabilità del sistema sociale stesso. Penso che sia proprio questo il nodo centrale che merita attenzione da parte della politica. Un nuovo spazio che si è inaspettatamente aperto alla politica al di là di questioni etiche sul rapporto uomo e IA e che potrebbe assumere un ruolo importante nelle scelte della politica da oggi in aventi.

(1) P. Munafò “Notes on Technique and Innovation”, Atti convegno Colloqui.AT, Palermo 2024

(2) Ellul J., La tecnica. Rischio del secolo, Giuffré, Milano, 1969

(3) M. Tegmark “L’universo matematico”, Ed. Boringhieri

(f.to Ist. LUCE)

Andando a spulciare i dati sui militari italiani caduti e sulle vittime civili della Prima e Seconda guerra mondiale, si rimane sorpresi del fatto che nella Prima guerra mondiale i militari caduti sono stati 651.000 c.a. a cui si aggiungono 150.000 c.a. vittime civili per un totale di c.a. 801.000 morti. Un conflitto il primo, che prevalentemente ha interessato il settore nord est del territorio nazionale investendo in maniera più limitata anche altre zone come ad esempio la costa adriatica. Per contro le vittime militari italiane del Secondo conflitto mondiale - comprendendo anche i caduti della Repubblica Sociale Italiana e i partigiani – dal dato aggiornato nel 2010 del Min. della Difesa, sono state 319.202 a cui vanno sommati c.a. 157.000 vittime civili per un totale di c.a. 476.00 vittime, poco più della metà delle vittime italiane del Primo conflitto mondiale, anche se in questo caso la guerra ha interessato tutto il territorio italiano e le colonie (campagna d’Africa)